- 剣道って個人戦と団体戦があるけど、具体的に何が違うの?

- 団体戦の対戦表の書き方がイマイチよく分からない。

- 団体戦のリーグ表って上と下どっちに勝者数を書くんだっけ?

剣道の団体戦ルールでこのように悩んだことはありませんか。

そこで今回は、剣道歴30年以上の私が団体戦のルールや対戦表、リーグ表の見方までを詳しく解説します。

剣道の団体戦ルールが理解でき、より剣道の知識が深まること間違いありません。

- 団体戦の人数

- 試合の方法

- 勝者数法

- 勝抜き法

- 団体戦での勝敗の決まり方

- 対戦表の書き方

- 団体戦のリーグ表の見方

ぜひ、最後まで読んでください。

団体戦のルール

まず初めに、剣道は個人戦でも、団体戦でも試合は1対1で行います。

そのため、1対1で試合をする時のルールは個人戦でも団体戦でも基本的に同じです。

剣道の試合の基本的なルールについてはコチラの記事を参考にしてください。

では、個人戦と団体戦でのルールの違いは何か?

それはチーム同士で試合を行った後に、メンバーの試合結果を合計して勝敗を決めるところにあります。

これから

- 人数

- 試合の方法

- 勝敗の決定

にわけて、団体戦のルールを詳しく解説します。

人数

剣道の試合において、個人戦と団体戦の大きな違いは試合を行う人数です。

団体戦は、3人・5人・7人など奇数の人数で行われることが多く、ほとんどの試合が5人制で行われます。

5人制の場合は

- 先鋒(せんぽう)

- 次鋒(じほう)

- 中堅(ちゅうけん)

- 副将(ふくしょう)

- 大将(たいしょう)

のポジションです。

小学生、中学生、高校生の試合のほとんどが5人制で行われています。

学生の大会以外でも、全国自衛隊剣道大会や全日本実業団剣道大会、全国教職員剣道大会などが5人制で実施されています。

次に、3人制や7人制の団体戦の場合をみていきましょう。

3人制の場合は、5人制のポジションの

- 次鋒(じほう)

- 副将(ふくしょう)

を抜いた

- 先鋒(せんぽう)

- 中堅(ちゅうけん)

- 大将(たいしょう)

3つのポジションで試合を行います。

3人制で行われる大会は、国民体育大会成年女子の部、全日本女子実業団剣道大会や全国警察剣道大会女子の部など、女性の大会が多いようです。

7人制の場合は、5人制のポジションに

- 五将(ごしょう)

- 三将(さんしょう)

を加えた

- 先鋒(せんぽう)

- 次鋒(じほう)

- 五将(ごしょう)

- 中堅(ちゅうけん)

- 三将(さんしょう)

- 副将(ふくしょう)

- 大将(たいしょう)

7つのポジションで試合を行います。

7人制で行われる大会は、全日本学生剣道優勝大会、全日本都道府県対抗剣道優勝大会、全国警察剣道大会(第1部)などの大会があります。

剣道は3人・5人・7人制で行われる大会が多いですが、6人制で行われる全国警察剣道大会(第2部)や30人以上で行われる全日本東西対抗剣道大会などもあるので知っておくとよいでしょう。

団体戦の人数によって、楽しみ方が変わっていくのも剣道の醍醐味の一つです。

試合の方法

団体戦の試合には2種類の方法があります。

その2種類とは

- 勝者数法

- 勝抜き法

です。

勝者数法

勝者数法は、決められたポジション同士の人が勝負を行い、その結果によってチームの勝敗が決まる方法です。

5人制の場合で説明すると、

- 先鋒対先鋒

- 次鋒対次鋒

- 中堅対中堅

- 副将対副将

- 大将対大将

のように同じポジション同士が試合を行います。

全員が試合を行った後、チームの勝った人や取った1本の数をかぞえて、多かったチームが勝ちとなります。

※ 対戦表をどのようにみるかは、後で説明します。

勝抜き法

勝抜き法は、先鋒同士の対戦から始まって、勝った人が続けて試合を行う方法です。

どちらかのチームの大将が引き分けるか負けることで、チームの勝敗が決まります。

片方のチームの先鋒が勝ち続けた場合、先鋒対次鋒、先鋒対中堅と試合が続いていきます。

勝抜き法の試合では、先鋒の選手が相手チームの大将の選手まで勝ち続けることもあり、試合をしない選手がいることも珍しくありません。

勝抜き法で行われる試合は、福岡県で行われる玉竜旗(ぎょくりゅうき)や秋田県で行われる魁星旗(かいせいき)大会があります。

勝者数法・勝抜き法について説明を行いましたが、剣道の試合は勝者数法で行われることがほとんどです。

勝敗の決定

団体戦の勝敗の決め方は、勝者数法・勝抜き法、どちらの試合方法かによって変わります。

5人制の団体戦を例にして勝者数法・勝抜き法、それぞれの勝敗の決まり方について解説します。

勝敗の決め方は、3人制や7人制であっても変わりません。

勝者数法の勝敗の決め方

勝者数法は、先鋒から大将までが試合を行った結果、勝った人が多いチームの勝ちとなります。

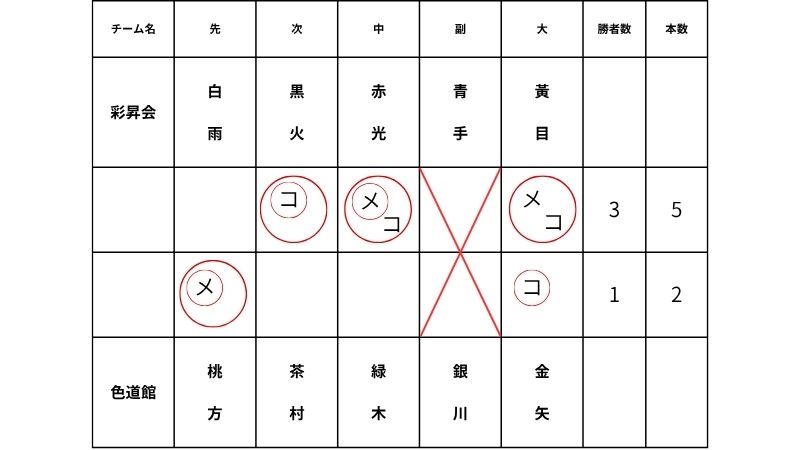

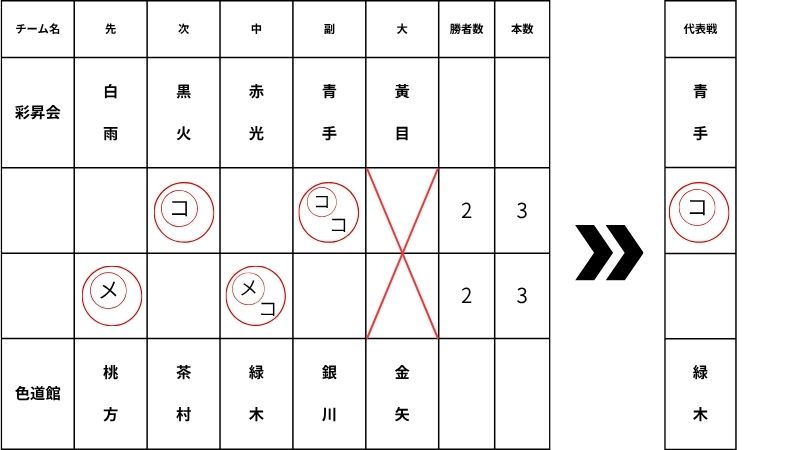

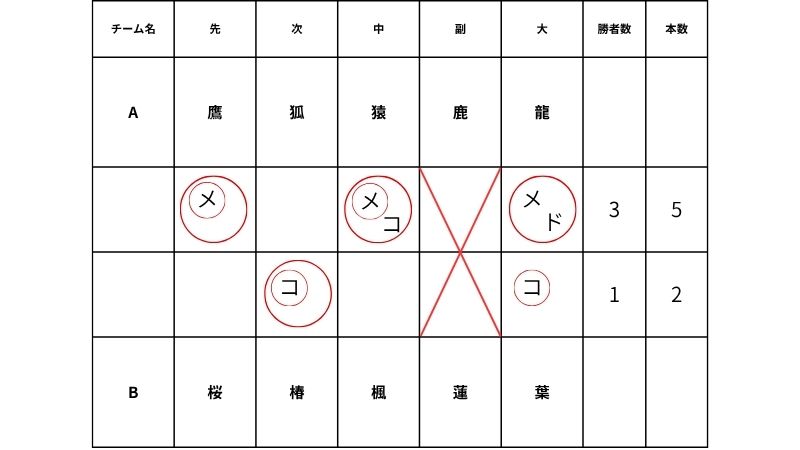

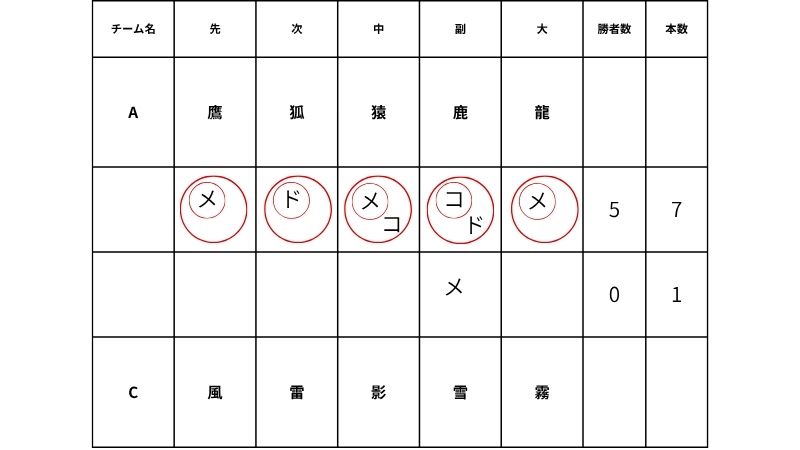

この場合、上のチームの勝った人は3人、下のチームの勝った人は1人です。

そのため、勝った人が多い上のチームが勝ちとなります。

引き分けがないルールであれば、5人同士が戦うと必ず勝負が決まりますが、引き分けがある場合には、勝った人の数が同じになる場合があります。

この場合、勝った人の数は同じです。

勝った人の数が同じ場合、次に注目すべきところはチームで取った1本の数になります。

剣道の試合は、基本的に3本勝負で行われるため、2本取って勝つ人もいれば、1本だけ取って勝つ人もいます。

上の対戦表では勝った人の数は2人ずつと同じですが、チーム全員が取った1本の数は上のチームの方が1本多いです。

そのため、勝った人の数は同じでも、取った1本の数が多い、上のチームが勝ちとなるのです。

さらに、勝った人も取った1本の数も同じとなった場合はどうなるかをみていきましょう。

このように勝った人の数と1本の数が同じ場合には、チームから1名の代表者を出して、その代表者同士が試合を行います。

チームの代表者は、基本的にどのポジションの人が出ても構いません。

しかし、全日本都道府県対抗剣道優勝大会のように、最後に引き分けた者同士による代表者戦もあり、大会のルールによって異なることは知っておいてください。

最終的にチームの代表者同士が試合を行い、代表者が勝ったチームが勝ちとなります。

勝抜き法の勝敗の決め方

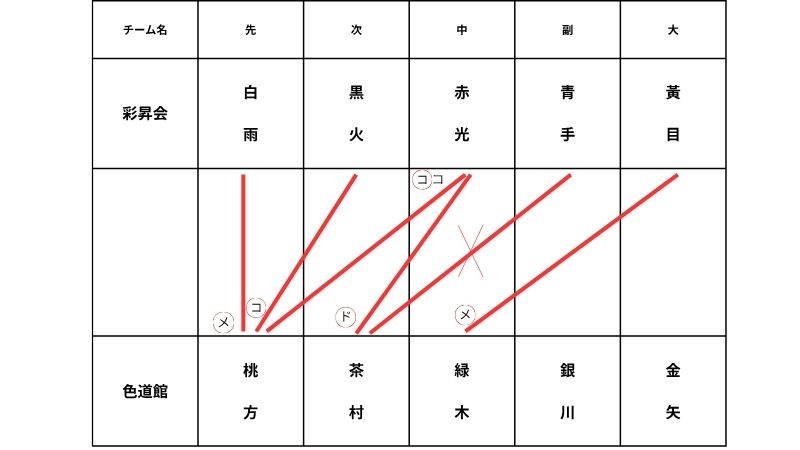

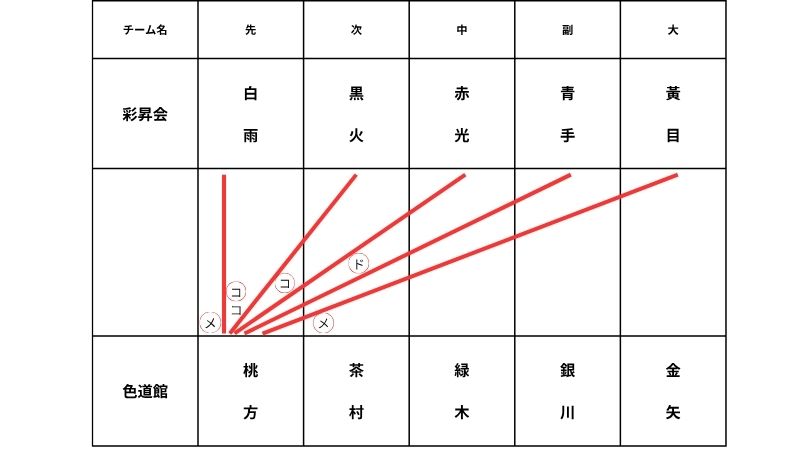

勝抜き法は、先鋒対先鋒から試合が始まり、勝った人が続けて試合を行なっていく方法です。

上のスコア表のように下のチームの先鋒が勝つと、次は下のチームの先鋒と上のチームの次鋒が試合を行います。

下のチームの先鋒が上のチームの次鋒に勝つと、次は下のチームの先鋒と上のチームの中堅の選手が試合を行います。

このように勝ち続けた選手は引き分けるか負けるまで試合を行うことになるのです。

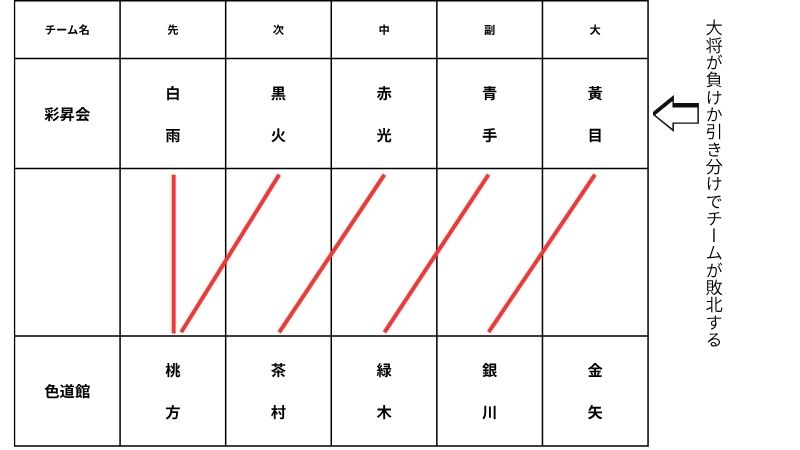

最終的に大将が負けたチームが負けとなります。

※試合のルールにより、大将が引き分けた場合でもチームが負けになることがあります。

そのため、勝抜き法の試合では代表者戦がありません。

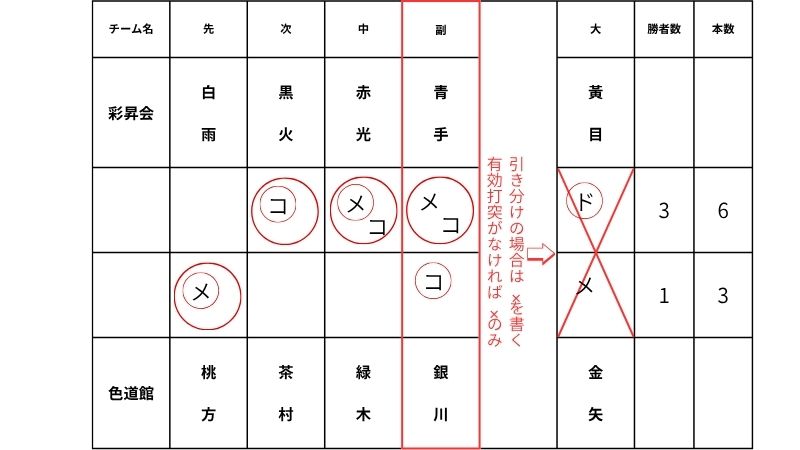

対戦表の書き方

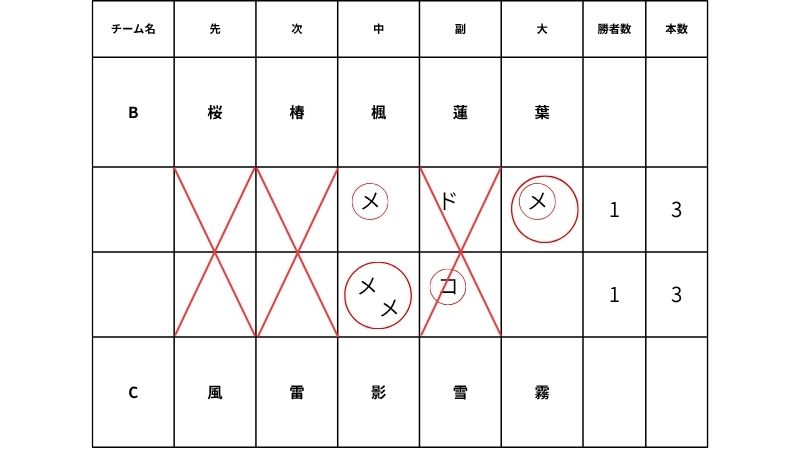

対戦表は以下のような様式に書くことがほとんどです。

赤色の目印をつけたチームを上、白色の目印をつけたチームを下に書くことが一般的です。

チーム名を左側に書き、左から順番に先鋒・次鋒・中堅・副将・大将のポジションの選手の名前を書きます。

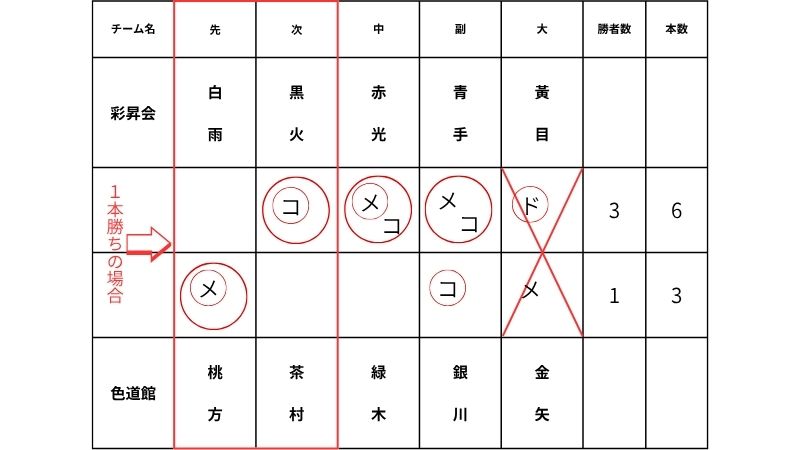

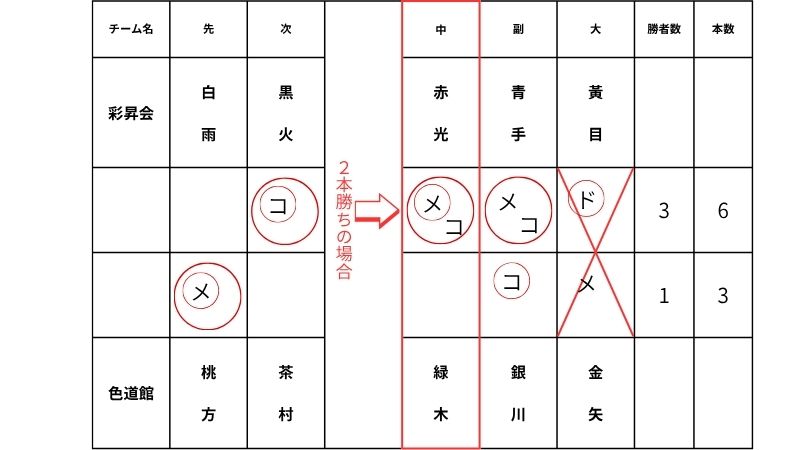

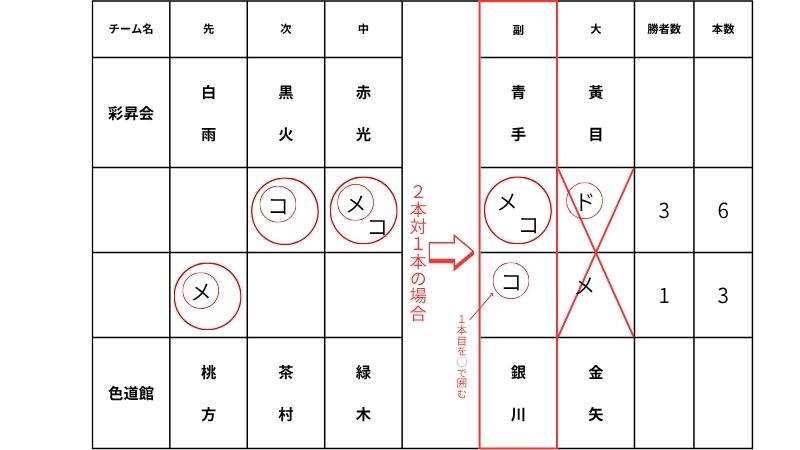

1本の書き方

- 面→メ

- 小手→コ

- 胴→ド

- 突き→ツ

この書き方は、引き技や左胴(逆胴)・片手突きなど、どの技であっても4つの打突部位をカタカナで書きます。

1本を取った時の書き方をみていきましょう。

1本勝ちの場合

2本勝ちの場合

2本対1本の場合

引き分けの場合

基本的に1本目は◯で囲み、そのまま1本勝ちで終われば再度◯で囲みます。

引き続き2本取った場合や2本取り返した場合には、その2本を◯で囲みます。

1本目を◯で囲む理由は、有効打突が2本対1本・1本対1本となった場合に、どちらが先に1本を取ったかがわかるようにするためです。

ただし、試合場で設置されている掲示板は表示が異なります。

マグネットなどの表示物を使用していることが多く、掲示板では1本目を◯で囲むことはありません。

両選手ともに有効打突がある場合には、どちらが先に1本目を取ったのかを掲示板で確認することができないので理解しておきましょう。

対戦表の書き方を正しく理解することは、剣道の試合展開を正しく理解することにつながります。

団体戦のリーグ表

剣道の団体戦は、全ての試合がトーナメント方式で行われることもあれば、リーグ戦が行われることもあります。

リーグ戦で上位になったチームが決勝トーナメント戦に参加できたり、トーナメント戦で勝ち上がったチームが決勝リーグに進出するなどのパターンもあります。

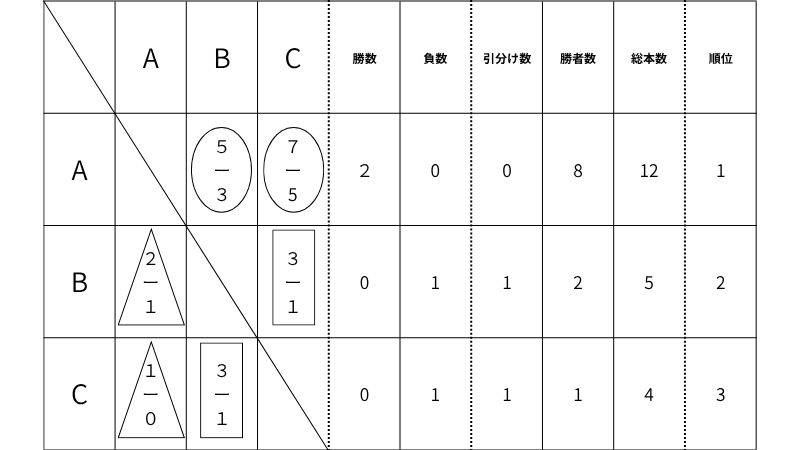

リーグ表の見方

リーグ表の見方についてわかりやすく解説します。

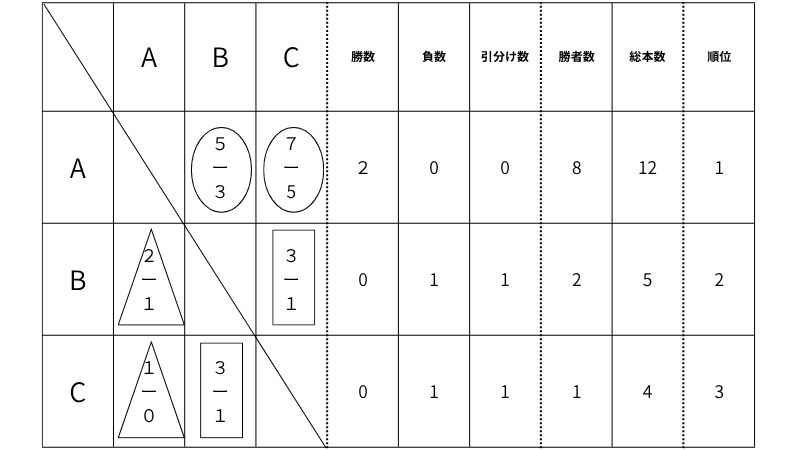

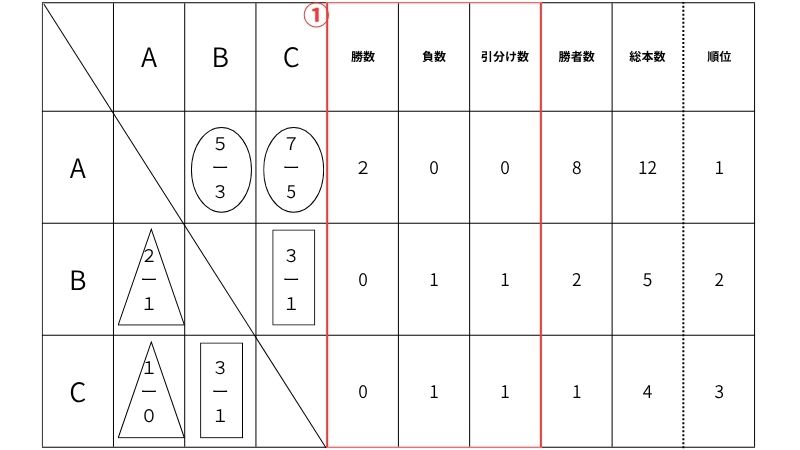

A・B・Cチームの3チームのリーグ戦を例に説明します。

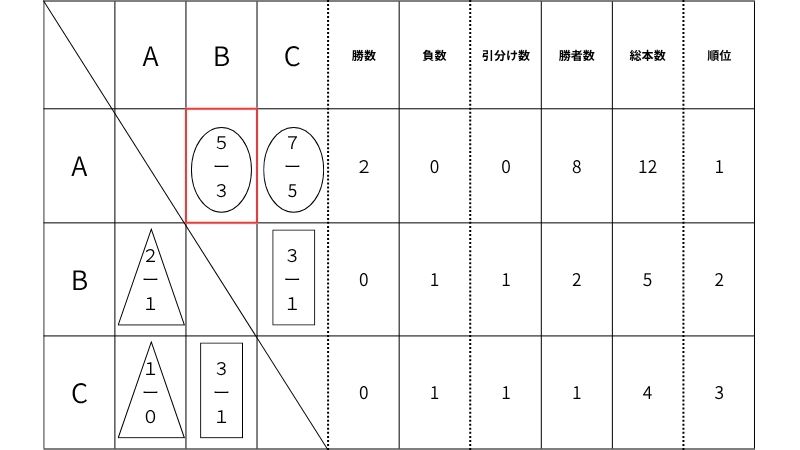

1つ目のポイントは、リーグ表の◯、△、□の意味です。

これはチームの勝敗の結果を表しています。

◯〜勝ち

△〜負け

□〜引き分け

2つ目のポイントは◯、△、□の中にある数字の意味です。

この分数のような数字は、対戦結果の勝者数と取得した1本の本数を示しています。

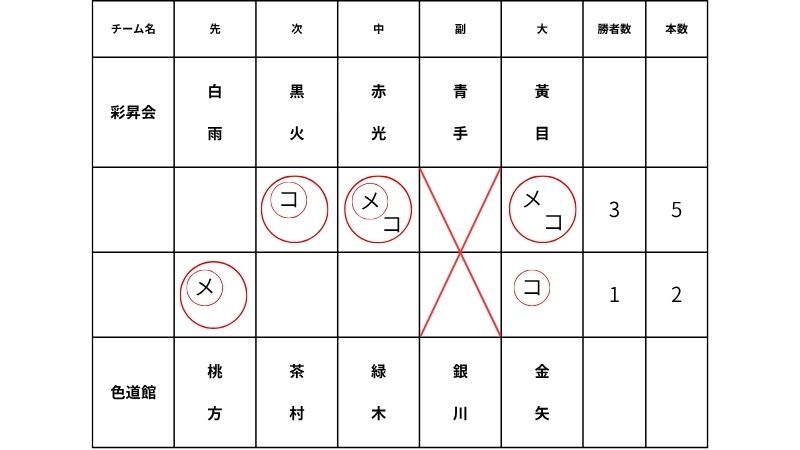

この赤枠で囲っているマスの中には、下に3・上に5の数字が書いています。

この数字の意味は、AチームがBチームと対戦した結果、3人が勝利し5本の取得本数があったという意味です。

これを◯、△、□の意味も含めて考えると

- ◯で囲まれていることで、AチームはBチームに勝利した

- 中の数字を見ることで、Aチームの3人が勝利し5本の取得本数があった

ということがわかります。

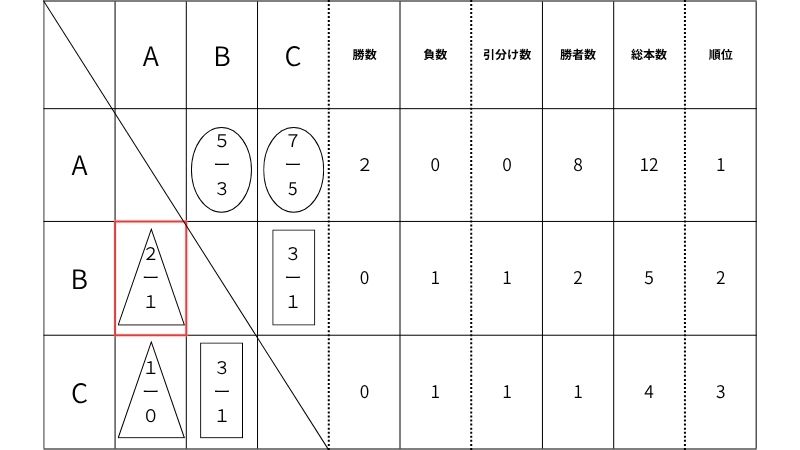

続いてBチームの方から考えてみましょう。

BチームからみたAチームとのリーグ表には△が書かれています。

中の数字は下に1、上に2の数字が書かれています。

この意味は

- △で囲まれていることで、BチームはAチームに敗北した

- 中の数字をみることで、Bチームの1人が勝利し2本の取得本数があった

ということがわかります。

実際にAチームとBチームの対戦表はどのようになっているかというと

という結果になっています。

他のマスの対戦表はこちらです。

対戦表の結果をルールに従って記入したものがリーグ表になります。

リーグ表からはチームの成績しかわかりません。

どのポジションの選手が勝ったのか・負けたのかなどは、対戦表をみなければわからないということは理解しておきましょう。

順位の決め方

リーグ表の順位の決め方を説明します。

このリーグ表の順位は、

1位ーAチーム

2位ーBチーム

3位ーCチーム

です。

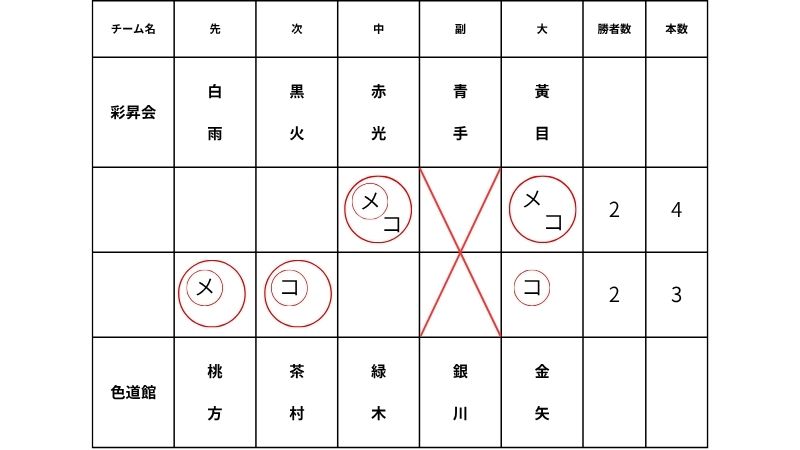

順位決めで1番優先されるのは、チームの勝ち数と引き分け数です。

チームとして何勝できたか、引き分けたが最も重要になります。

では、チームの勝ち数・引き分け数が同じの場合はどうなるのでしょうか。

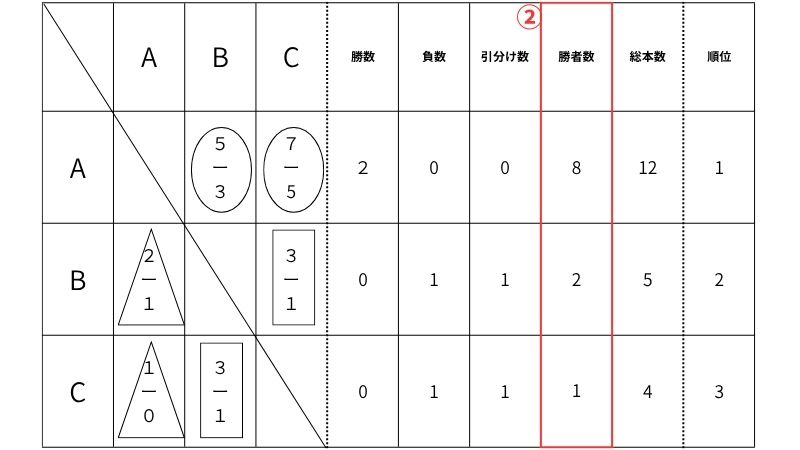

次に見るべきポイントは、チームの勝者数になります。

勝者数とはリーグ戦で行われた試合で、チームの選手が全ての試合を通じて何人勝利したかの人数です。

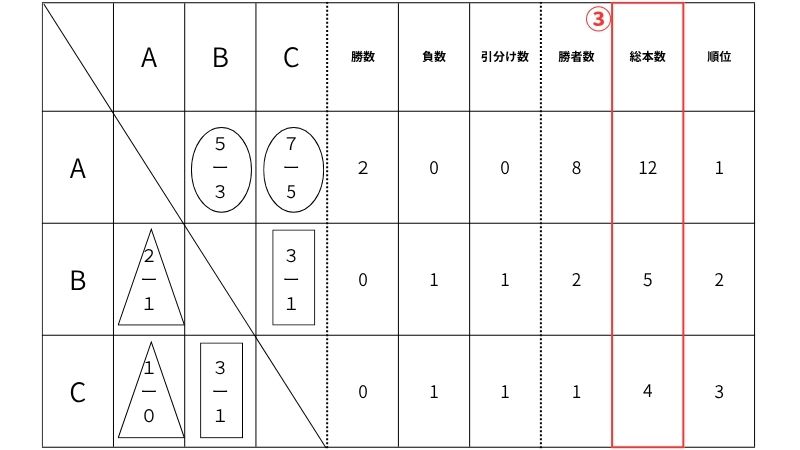

もし勝者数まで同じだった場合には1本を取得した総本数の数をみて順位を決めます。

さらにチームの勝数・引き分け数、勝者数、総本数まで同じだった場合には、チームの代表者による代表者戦を行い順位を決定することが一般的です。

順位の決め方をまとめると

- チームの勝数・引き分け数を確認

- 1の数が同じ場合には、勝者数を確認

- 2の数も同じ場合には、総本数を確認

- 全ての数が同じ場合には、代表戦を行う

という流れになります。

リーグ表をみると

- Aチームは、BチームとCチームに勝利してチームの勝ち数が1番多いので、Aチームが1位

- BチームとCチームは、チームの勝数・引き分け数は同じ

- Bチームは勝者数がCチームよりも多いので、Bチームが2位

という考え方で順位が決まりますので、ルールをよく理解しておきましょう。

団体戦のリーグ表の見方をまとめます。

- ◯〜勝ち、△〜負け、□〜引き分け

- 下の数は勝者数、上の数は取得本数

- 順位で優先するのはチームの勝数・引き分け数

- 次にチームの勝者数、総本数

まとめ

今回の記事では、剣道の団体戦ルールについて解説しました。

- 団体戦は3人、5人、7人など複数の人数で試合を行う

- 試合の方法

- 勝者数法ーポジション同士で試合

- 勝抜き法ー勝った人が連続で試合

- 勝敗

- 勝者数法ーチームの勝者数や取得本数で決まる

- 勝抜き法ー大将が負けるか引き分けるまで

- 対戦表の書き方

- 団体戦のリーグ表の見方、順位の決め方

最初は、対戦表や団体戦のリーグ表の見方がわからないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、何度も試合を繰り返していくうちに、必ずわかるようになっていきます。

今回の記事を参考に、剣道の団体戦ルールを正しく理解して試合を楽しんでいきましょう。

コメント